Geschichte der deutschsprachigen Kochrezepte

Möchte man etwas über die Ernährung in Mittelalter und früher Neuzeit erfahren, so kann man dafür verschiedene Quellen konsultieren. Es gibt Bildquellen (Holzschnitte, Stillleben usw.) und literarische Texte wie z.B. Reiseberichte, in denen beschrieben wird, was wann und wo gegessen wurde und was daran besonders war. Daneben findet man Listen wie Handelsaufzeichnungen, Speisefolgen und Menüpläne bspw. aus Klöstern, die einen Eindruck der damals üblichen Speisen geben. Aus Versorgungsrechungen von Burgen oder Spitälern geht hervor, wie grössere Gruppen ernährt wurden. Ausserdem kann man Gartenpläne, landwirtschaftliche Aufzeichnungen und Sachliteratur wie Beschreibungen von Nutzpflanzen beiziehen. Nicht zu vergessen sind die Resultate von archäologischen Untersuchungen bspw. von Abfallgruben auf Burgen oder auch Skeletten, bei denen diesbezüglich insbesondere Mangelerscheinungen, die Abnutzung der Zähne und ähnliches interessant sind.

Schlussendlich sind Kochrezepte überliefert, welche zuerst nicht in eigenständigen Kochbüchern, sondern als Teil von Sammlungen in Haus-, Kunst- und Arzneibüchern notiert wurden. Das liegt daran, dass der Übergang zwischen den Bereichen Alchemie, Arzneikunde, Hausmittelkunde und Kochen fliessend war. Ausserdem muss man beachten, dass die Kochrezepte die Küche der oberen Gesellschaftsschichten wiederspiegeln (die unteren Schichten waren grösstenteils nicht des Schreibens mächtig).

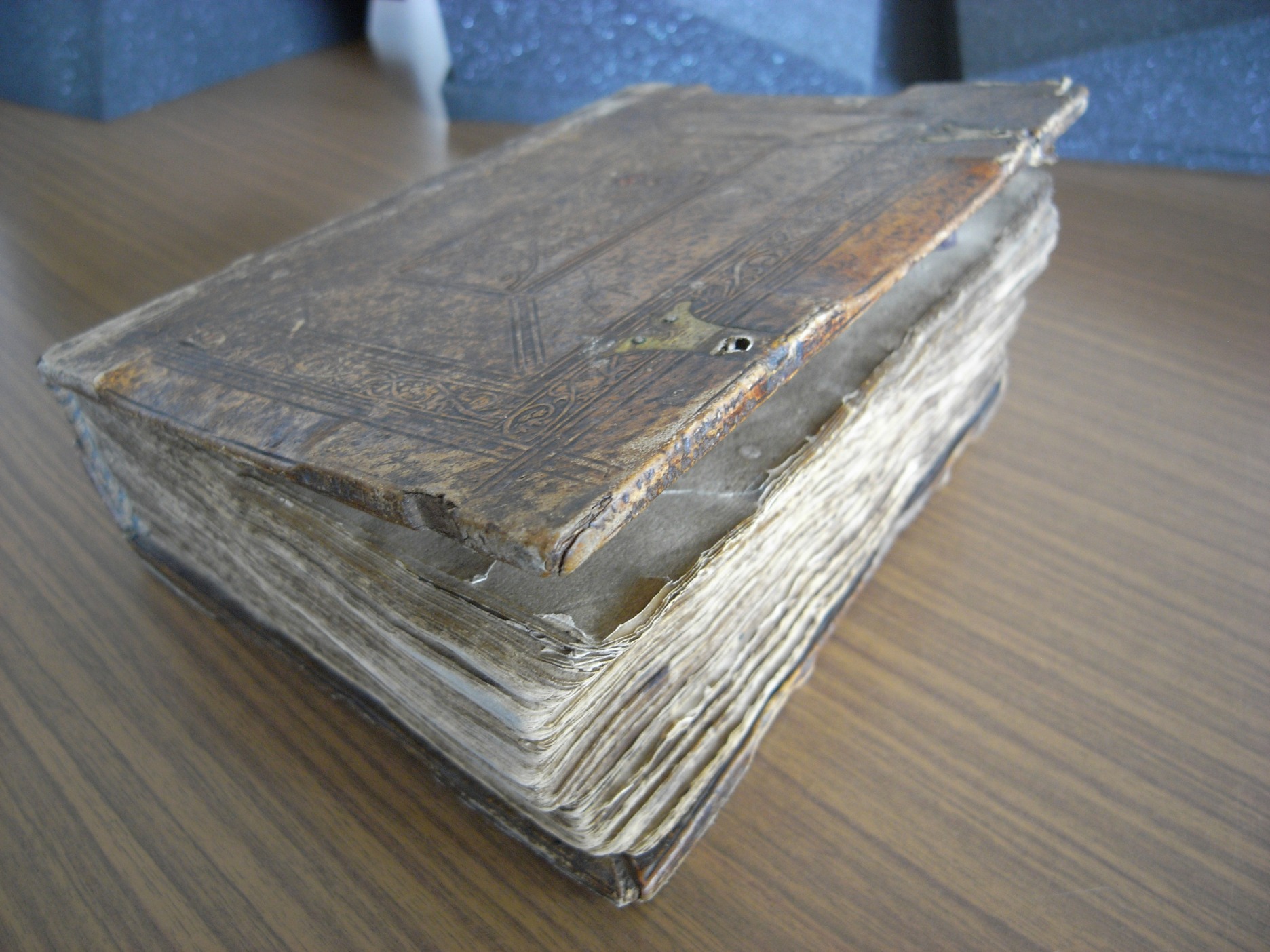

Kunstbuch ZBSO S 392

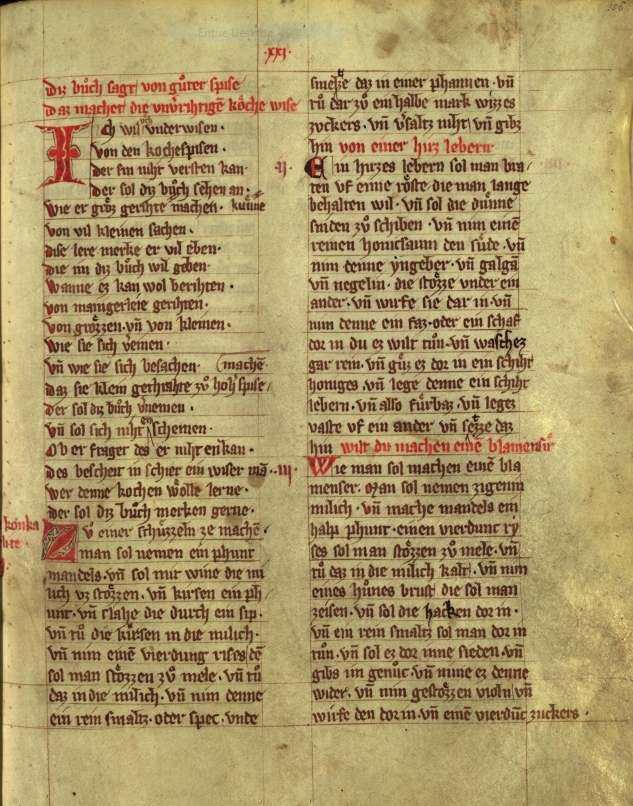

Beginn des Buches von guter Speise auf fol. 156r im Hausbuch des Michael de Leone

Die Überlieferung deutschsprachiger Kochrezepte beginnt im 14. Jahrhundert. Aus dieser Zeit ist uns nur sehr wenig überliefert und bei den wenigen Zeugen handelt es sich immer um Rezepte aus Sammelhandschriften. Das berühmteste Beispiel im deutschsprachigen Raum ist das sogenannte Buch von guter Speise von ungefähr 1350. Der Text ist gut untersucht und die Studien haben gezeigt, dass die Rezepte auch in jüngeren Handschriften überliefert sind. Diese stehen untereinander wiederum in einem Überlieferungszusammenhang. Es handelt sich also bei den meisten Rezeptsammlungen um Kompilationen, d.h. um Zusammenstellungen aus verschiedenen anderen Aufzeichnungen.

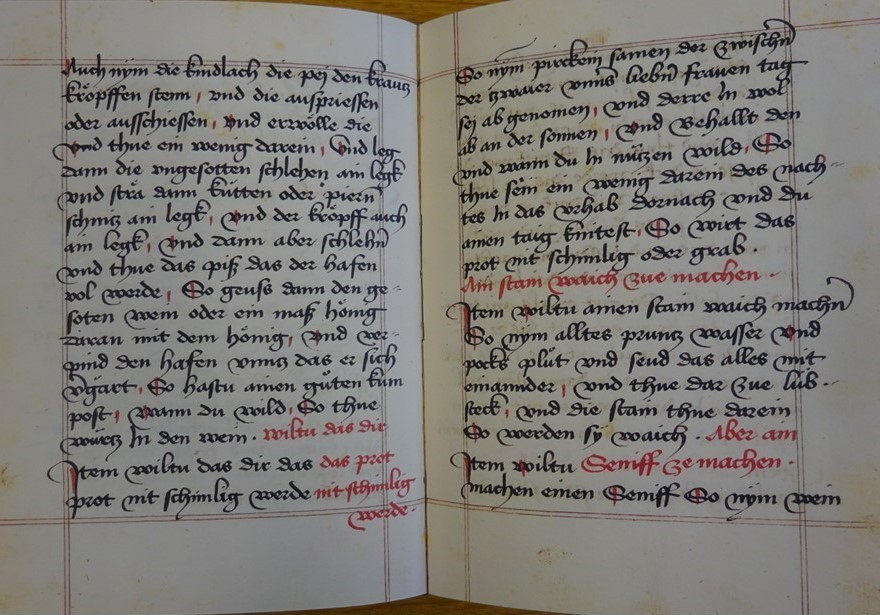

Aus dem 15. Jahrhundert sind uns sowohl Sammelhandschriften wie auch eigenständige Kochbücher (meist anonym) überliefert. Die meisten Textzeugen stammen aus dem oberdeutschen Raum, d.h. dem südlichen deutschsprachigen Gebiet und Teile der Sammlungen stehen in einem Überlieferungszusammenhang mit anderen Handschriften. Ein Beispiel für eine Sammelhandschrift ist die Handschrift S 392 aus der Zentralbibliothek Solothurn: Es handelt sich um eine Sammelhandschrift mit vielen Rezepten und Anleitungen insbesondere technischer Art. Man findet darin auch Zeichnungen bspw. von Uhren zwischen Anleitungen um eine Kerze unter Wasser zu entzünden, Flecken zu entfernen, Schiesspulver herzustellen oder Vögel zu fangen. Das Kochbuch des Meister Hans von 1460 (UB Basel, AN V 12) ist eines der frühesten, die als eigenständiges Kochbuch und mit einem Namen überliefert ist. Obwohl dies ein Kochbuch ist, werden darin Rezepte aus verschiedenen Künsten notiert. Auf einer einzigen Doppelseite finden sich bswp. ein Haushaltstipp, ein alchemisches Rezept sowie ein Rezept für Senf.

Bereits im 15. Jh. entstanden erste Kochbuchdrucke: Das erste gedruckte Kochbuch ist die sog. Küchenmeisterei, die anonym um 1487 in Speyer erschien. Das Buch war so beliebt, dass es bis Ende des Jahrhunderts zwölf Mal nachgedruckt wurde. Es gibt sogar Abschriften von Küchenmeisterei-Drucken.

Das Kochbuches des Meister Hanns (UB Basel AN V 12, fol. 64r/65v)

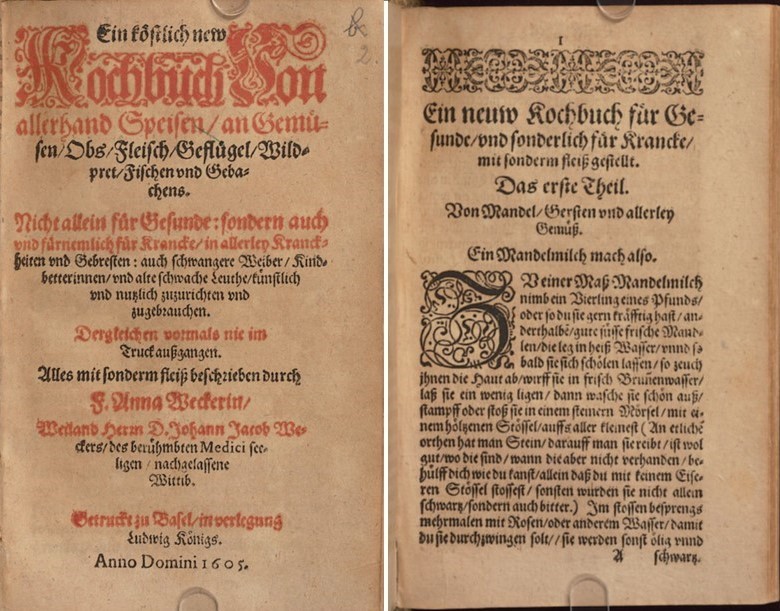

Titelblatt und erste Seite des Kochbuches der Anna Wecker, Basler Ausgabe von 1605

Aus dem 16. Jahrhundert sind mehrere eigenständige Kochbücher überliefert, sowie als Drucke als auch als Handschriften. Auch gibt es nun immer mehr Namen in Kochbüchern, seien es Autor:innennamen, Besitzeinträge, Verweise auf die Herkunft von Rezepten und weitere – ab der zweiten Hälfte des Jahrhunderts zunehmend auch von Frauen. Als Beispiel für ein handschriftliches Kochbuch sei das Kochbuch der Baslerin Magdalena Platter von 1592 genannt. Das erste Kochbuch einer Frau wurde in Amberg 1587 gedruckt. Es handelt sich um das „neue Kochbuch für Gesunde und sonderlich für Krancke“ der Arztgattin Anna Wecker, das viele diätetische Anweisungen enthält und in mehreren Auflagen erschienen ist.

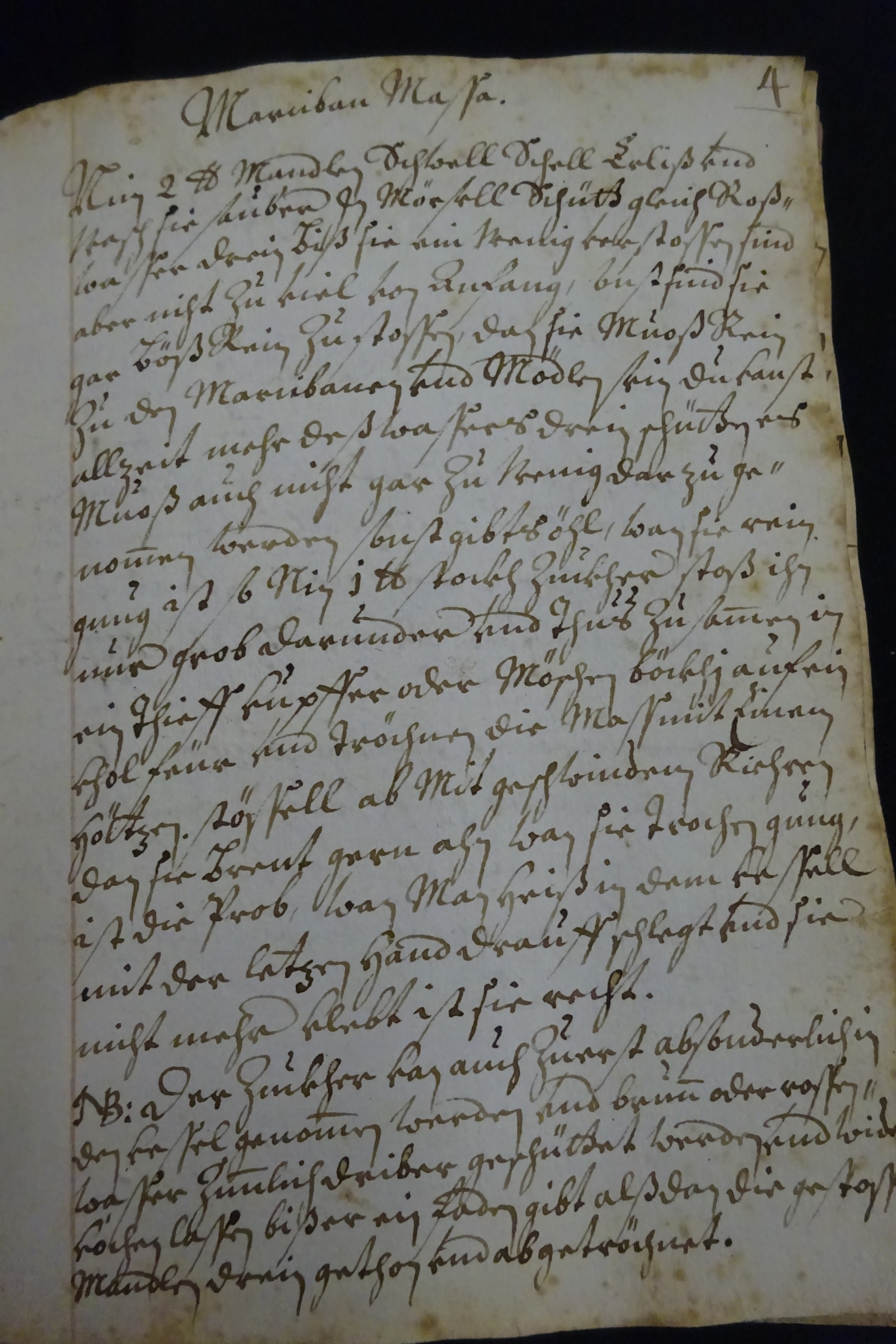

Im 17. Jahrhundert steigt die Anzahl der Kochbuchdrucke, insbesondere im privaten Bereich bleiben aber handschriftliche Aufzeichnungen als Gedächtnisstütze bedeutsam. So notierte bspw. die St. Gallerin Wiborada Zili um 1640 (VadSlg Ms S 385) viele Rezepte für Süssspeisen und Zuckerwerk oder Margarethe Eglinger um 1682 Gerichte, die sie selten zubereitete (UB Basel, D III 50). Die Unterschiede zwischen gedruckten und handschriftlich notierten Rezeptsammlungen sind gross, da das Ziel der Niederschrift (Gedächtnisstütze, Vermittlung u.a) sowie das Medium unterschiedlich sind: Drucke enthalten fast immer ein Vorwort, sind häufig bebildert, oft ausführlicher usw.

Ein Marzipanrezept aus dem Kochbuch der Margarethe Eglinger von 1682 (UB Basel, D III 50, fol. 4r)

Literatur: Ehlert 1994, Ehlert 1994, Rippmann 2008, Wiswe 1970, Glaser 1996, Schubert 2010, Wecker 1587/1605