Rezeptbeispiele

Wie Rezepte im 15. und 16. Jahrhundert aussehen können und was sie besonders macht

Die frühesten deutschsprachigen Rezepte weisen noch nicht die dreiteilige Struktur aus Überschrift, Zutatenliste und Beschreibungstext auf, wie wir sie heute kennen. Sie bestehen hauptsächlich aus dem Beschreibungstext mit einer Überschrift oder einem markierten Textbeginn. Die verwendeten Zutaten wurden nicht vorher aufgelistet, sondern im Laufe des Textes erwähnt. Ausserdem wurden handschriftliche Rezepte in dieser Zeit noch nicht in einer gemeindeutschen Schriftsprache, sondern in Regionaldialekten niedergeschrieben. Im Folgenden einige Beispielrezepte mit Erklärungen zu weiteren Besonderheiten.

Wildkräuterspeise

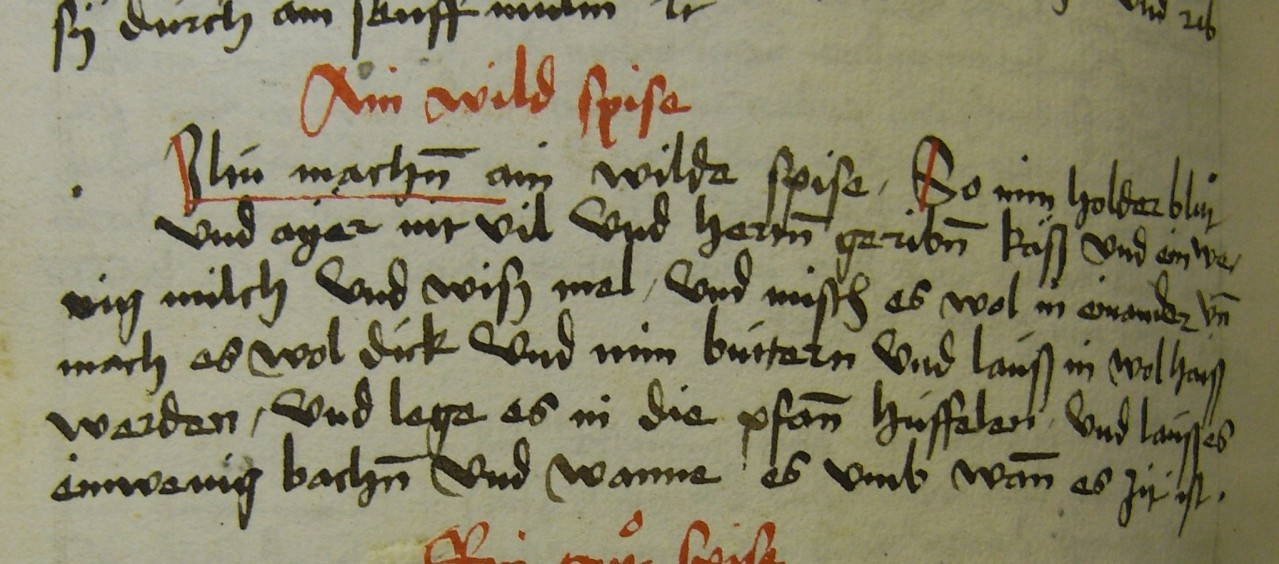

Zentralbibliothek Solothurn, S 392 S. 655 (um 1500)

Ain wild spise

[W]Iltu machen ain wilde spise, So nim holder blůt

vnd ayer nit vil vnd herten geriben käß vnd ein we-

nig milch vnd wiß mel, vnd misch es wol in einander vnd

mach es wol dick vnd nim búttern vnd laúß in wol haiß

werden, vnd lege es in die pfann húffelen, vnd laúßes

einwenig bachen vnd wanne es vmb wann es zit ist.

Wildkräuterspeise

Willst du eine wilde Speise machen, dann nim Holunderblüten und nicht viele Eier, geriebenen Hartkäse, ein wenig Milch und Weissmehl. Vermische alles und dicke es an. Nimm Butter und lass sie heiss werden. Lege den Teig in Häufchen in die Pfanne, lass sie ein wenig backen und wende sie, wenn es Zeit dafür ist.

Dieses Rezept beschreibt kein Gericht mit Wildfleisch, sondern mit einem Wildkraut: Holunderblüten werden in einem Teig mit Käse, Milch und Mehl als kleine Häufchen in Butter gebacken. Mengen- und Zeitangaben fehlen in den Rezepten dieser Zeit meist ganz oder sind nur ungenau, wie hier bspw. „ein wenig“. Einige Angaben, z.B. wie die Konsistenz des Teiges sein soll, werden oft nicht gemacht, da dies zum Allgemeinwissen der zubereitenden Person gehörte. Für uns heute ist es allerdings ähnlich herausfordernd, wie wenn man eine Speise aus einem fernen Land zubereiten müsste, die man je weder gegessen noch gesehen hat.

Mörserspeise

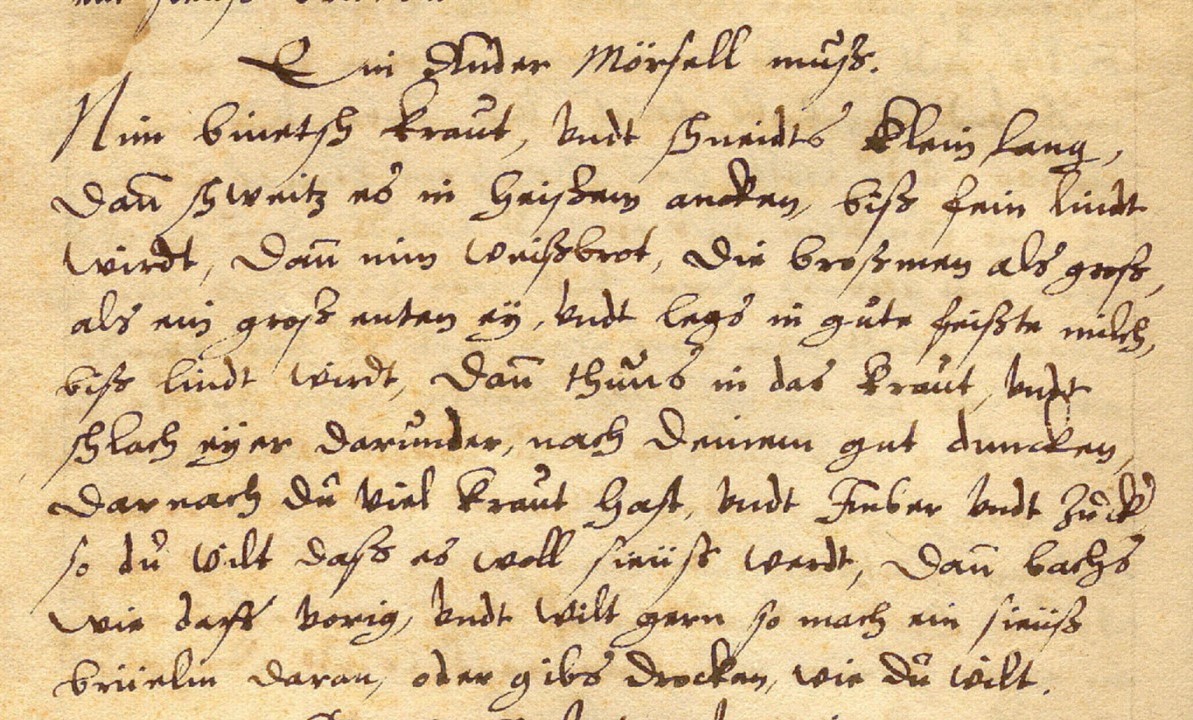

Universitätsbibliothek Basel, J I 8, fol. 3v (1592)

Ein Ander Mörʃell muß.

Nim binetʃch kraut, vndt ʃchneidts klein, lang,

dann ʃchweitz es in heißem ancken, biß fein lindt

wirdt, dann nim weißbrot, die broßmen als groß,

als ein groß enten ey, vndt legs in gute feißte milch,

biß lindt wirdt, dann thuns in das kraut, vndt

ʃchlach eyer darunder, nach deinem gut duncken,

darnach du viel kraut haʃt, vndt Imber vndt zucker

ʃo du wilt daß es woll ʃieüß werdt, dann bachs

wie daß vorig, vndt wilt gern ʃo mach ein ʃieüß

brüelin daran, oder gibs drocken, wie du wilt.

Eine andere Mörserspeise

Nimm Spinat und schneide ihn der Länge nach klein. Dann schwitze ihn in heisser Butter an, bis er schön weich wird. Nimm Weissbrotstücke in der Grösse eines grossen Enteneis und leg diese in gute fette Milch, bis sie weich werden, und tu sie dann zum Kraut. Schlag Eier darunter nach deinem Gutdünken, je nachdem, wie viel Kraut du hast, und Ingwer und Zucker, wenn du es schön süss haben möchtest. Dann backe es wie die vorher beschriebene Mörserspeise und mach, wenn du möchtest, eine süsse Brühe daran, oder serviere es trocken, wie du willst.

Auch bei diesem hundert Jahre jüngeren Rezept erscheinen noch keine detaillierten Mengen- und Zeitangaben (z.B. „nach deinem gut duncken“, "als groß, als ein groß enten ey"). Ein häufiges Phänomen dieser Zeit sind Varianten desselben Gerichtes: Dieses Rezept bezieht sich auf das vorhergehende, bei dem eine Leberspeise im Mörser gebacken wird (der Mörser wurde auch als Kochgefäss verwendet). Das Rezept schlägt zudem verschiedene Möglichkeiten vor, wie die Speise serviert werden kann.

Zum praktischen Nachkochen mittelalterlicher Rezepte sind bspw. das Buch „Von birn und mandelkern“ des Historischen Museums Aargau (2022), Trude Ehlerts „Kochbuch des Mittelalters“ (2012) oder auch das Rezeptbuch zum Jubiläum der Drei Bünde (2024, graubuendenviva.ch) empfehlenswert.